百U狂赚百万!Bitget合约漏洞风暴:30分钟「提款机」如何打穿加密信任?

2025年4月20日,Bitget交易所VOXEL合约交易对因做市机器人漏洞导致异常交易,30分钟内交易量飙升至127亿美元,部分用户通过漏洞套利获利数十万美元。平台紧急回滚交易并冻结账户,引发用户争议和信任危机。事件暴露中心化交易所技术缺陷及权力悖论,促使行业反思加密金融在效率与安全间的平衡。

撰文:Lawrence

一、事件背景:Bitget与VOXEL合约市场的基本盘

作为全球排名前五的加密货币交易所,Bitget自2018年成立以来以衍生品交易为核心业务,用户覆盖150余个国家和地区。

推荐阅读:BGB深陷卖币风波,CEO高调持仓回应,5U的BGB值得抄底吗?

其合约交易板块因支持高杠杆(最高达125倍)和丰富的交易对,长期吸引着量化团队与散户投资者。VOXEL作为Polygon链上RPG游戏Voxie Tactics的代币,市值排名仅723位(CoinMarketCap数据),属于典型的小众低流动性资产。

在事件发生前,VOXEL合约市场已显现异常迹象:4月18-20日,该代币价格连续三日暴涨(累计涨幅超300%),成交量较日常放大几十倍。这种"妖币"走势在熊市背景下极具迷惑性——初期上涨被视作庄家诱多,不少散户纷纷去做空,但由于现货带动合约上涨,最终引发市场逼空,导致价格不断拉升,数据显示Voxel交易对已从3天前的0.02美金涨至最高0.14美金。

二、事件爆发:30分钟百亿级交易量的技术灾难

2025年4月20日16:00-16:30(UTC+8),Bitget平台VOXEL/USDT合约交易对突发剧烈异动。做市商机器人出现致命漏洞,在0.0135-0.0148美元极窄价格区间内反复撮合成交。用户发现挂单后几乎瞬间触发止盈,形成"零成本套利"闭环:投入100USDT本金,通过高频买卖可在单次操作中获利10%,重复操作后资金呈指数级增长。

Bitget数据显示,30分钟内该合约交易量飙升至127亿美元,远超同期比特币全网合约交易额。部分用户晒出账户截图显示,通过漏洞套利获利超40万美元,甚至有"百U本金斩获六位数收益"的极端案例。

异常交易直接冲击平台币BGB价格,短时间内暴跌5%,市场恐慌情绪蔓延。

三、平台应对:从紧急风控到争议性善后

加密社区炸开了锅,Bitget交易所的VOXEL合约交易异常事件成为热议焦点。许多人好奇:究竟哪些人在这次漏洞中撸到了大钱? 据社群爆料,部分用户仅用不到100美元的本金,通过高频套利在短时间内获利数十万美元,甚至有人晒出六位数收益的截图。然而,随着Bitget宣布回滚交易并冻结相关账户,这些"意外之财"可能化为泡影。

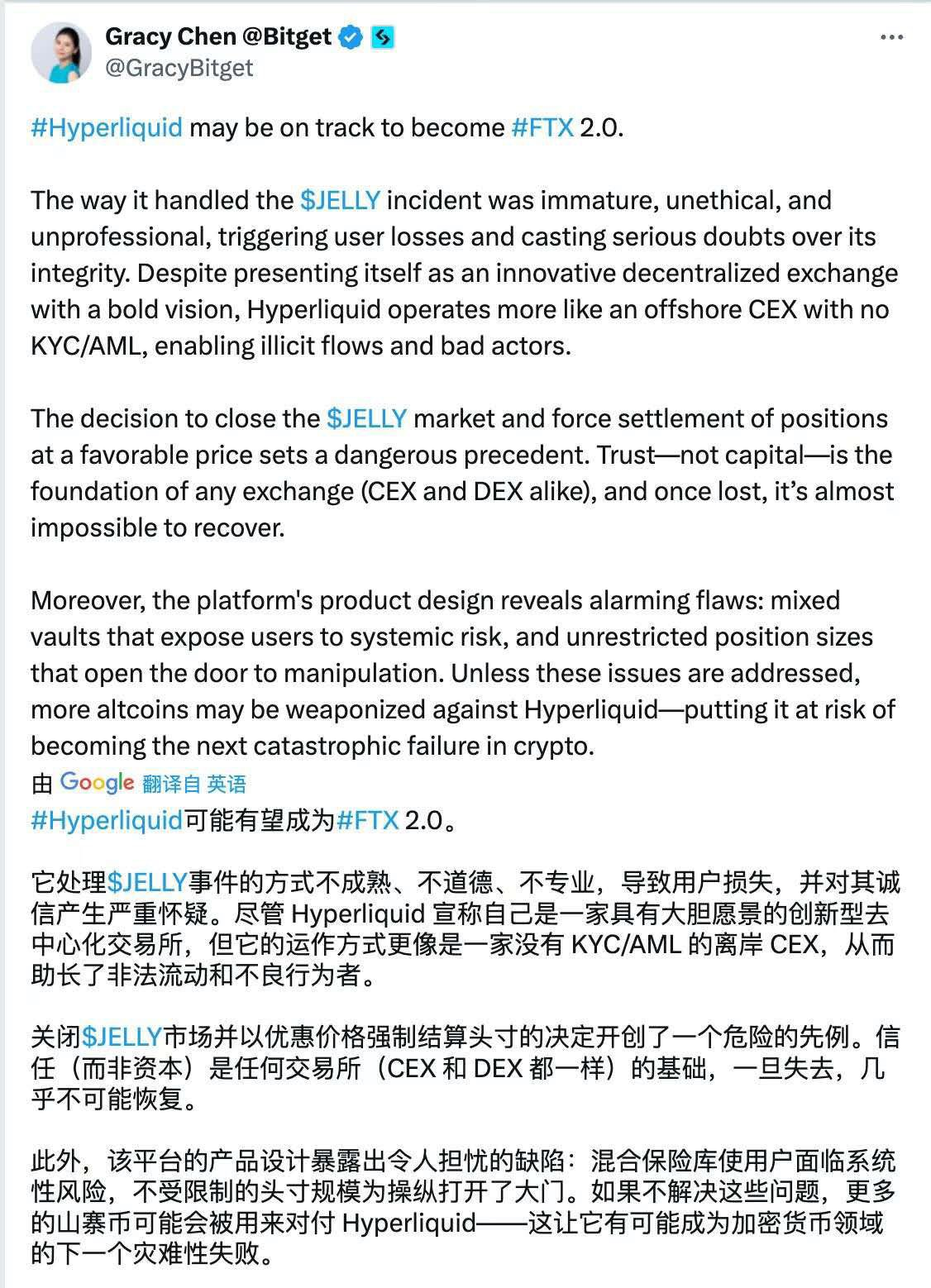

更戏剧性的是,就在几周前,Bitget CEO Grace还公开批评Hyperliquid在Jelly代币事件中的处理方式"不成熟",如今自家平台却陷入类似风波,甚至更严重。这一回旋镖打得又快又狠,让不少用户调侃:"当初说别人不专业,现在轮到自己翻车了?"

第一阶段:技术止损(事发后1小时内)

Bitget迅速启动三级应急响应:

- 暂停VOXEL-Polygon链提现通道,防止资产外流

- 冻结异常账户交易功能,对涉事钱包实施混合托管池隔离

- 通过官方账号发布初步声明,承诺24小时内公布处理方案。

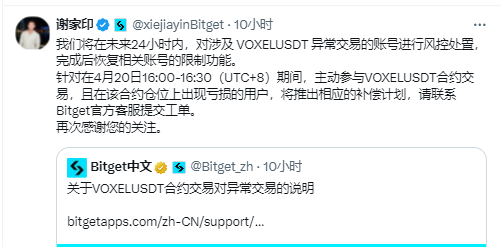

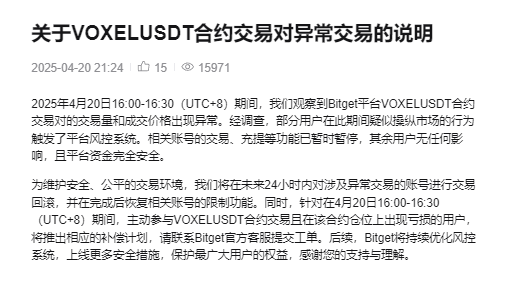

第二阶段:定性定责(事发后5小时)

当晚21:38,Bitget发布正式公告,将事件定性为"市场操纵":

- 回滚4月20日16:00-16:30期间所有VOXEL合约交易

- 对亏损用户启动USDT/BGB空投补偿计划

- 封禁438个涉嫌操纵的账户,追回已提现资金23万美元。

该决策引发两极争议:

支持方认为,做市商漏洞属于不可抗力,回滚符合《用户协议》第12.7条"异常交易处置权";

反对方援引此前Bitget批评Hyperliquid处理JELLY事件"不专业"的言论,指责其采用双重标准——既未承认技术责任,又剥夺用户合法套利成果。

四、技术溯源:做市机器人算法漏洞全解析

根据独立开发者社区逆向分析,事故根源在于Bitget第三代做市系统AMM-Pro的三重缺陷:

价格锚定机制失效

机器人错误调用历史K线数据(2024年9月VOXEL长期横盘区间),将0.0135-0.0148美元误判为合理波动范围,未关联现货市场价格传感器。

流动性深度模拟失真

为提升小币种交易体验,系统虚拟化挂单深度。当真实买单涌入时,机器人误以为存在对手盘,持续以预设价差成交,形成"自买自卖"的死循环。

风控响应延迟

异常检测模块基于5分钟K线监测,未能识别毫秒级高频交易。直至总成交量突破百亿阀值,人工风控团队才介入干预。

此次事件暴露中心化交易所的深层矛盾:为争夺市场份额过度优化小币种流动性,却在底层架构上妥协安全冗余。正如加密安全审计机构SlowMist所言:"交易所正在用Web2的集中式架构,承载Web3的金融创新实验。"

五、行业震荡:从信任危机到监管警示

用户信任度断崖下跌

某知名KOL预测,本次事件或将导致Bitget周活用户下降10%,合约持仓量减少10%。社群流传的"提现封禁清单"涉及多个千万级账户,可能加剧机构客户流失。

更严峻的是,平台币BGB的staking年化利率从12%骤降至5%,反映出市场对其偿付能力的质疑。

交易所既是裁判员(制定规则)又是运动员(运营做市系统),当出现技术故障时,其"最终解释权"往往优先保障自身利益。本次回滚决策虽符合法律文本,但违背代码即法律的加密精神。

结语:加密世界的信任经济学

VOXEL事件绝非孤立的技术故障,而是暴露了中心化交易所的权力悖论——它们试图用算法取代人性,却最终被人性的算法反噬。当Bitget谢家印在X平台写下"穿越风浪就是奔赴星辰大海"时,用户更关心的或许是:谁在驾驶这艘船?船上的救生艇又在哪里?

这场价值数千万美元的漏洞,终将以代码更新写入交易所发展史。但其真正遗产,在于促使行业重新审视那个永恒命题:在效率与安全的天平上,加密金融究竟愿意为信任支付多少成本?